|

|

|

Рахель Лихт ЧАСТЬ I "О детство! Ковш душевной глуби!" (1889-1903) |

|

Глава 13. Это станет стихом

1. Дом на Мясницкой От Мясницких ворот, где жили Пастернаки, до Поварской, где находилась гимназия Бориса, путь не близкий. Чтобы сократить время на утреннюю дорогу Борис пользовался конкой. Зато на обратном пути из гимназии домой можно было не торопиться, кружа по извилистым московским переулкам и ныряя в проходные дворы, изрядно сокращавшие дорогу.

Этот город ошарашивал и разжигал любопытство. Будучи творением рук человеческих, он восхищал не менее чем явления природы. В отличие от нее, нерукотворной, город вызывал одновременно и сострадание, и восторг.

Москва конца прошлого и начала нового, двадцатого века менялась и росла на глазах Бориса. Маленькие уютные особнячки с прилегающими к ним садами сменялись доходными домами, казавшимися в низкорослой Москве небоскребами. Возведение доходных домов с последующей их арендой было весьма выгодным капиталовложением. Поэтому когда Училище живописи, ваяния и зодчества к концу XIX века стало испытывать нехватку казенных ассигнований, дирекция Училища решила пополнить свою казну новомодным способом. Сначала под строительство был отдан сад во дворе Училища. На месте тенистых тополиных аллей долго зияла открытая рана. Глубокий котлован не сразу превратился в подземное помещение гипсоотливочной мастерской. Оба брата, Боря и Шура, частенько спускались в подземную мастерскую, пропахшую сыростью и гипсом. Мальчикам разрешалось смотреть, как в результате священнодействий формовщика обычный раствор гипса приобретает разнообразные очертания. Если у формовщика выдавалась свободная минутка, он показывал мальчикам оригиналы и увлеченно рассказывал про отдельные скульптурные образцы древних эпох. Подземную гипсоотливочную мастерскую запрещалось посещать только в те часы, когда отливкой гипсовых вариантов своих работ занимался скульптор Павел Трубецкой. Зато собственная мастерская Трубецкого была пристроена так близко к пастернаковскому флигелю, что мальчики могли беспрепятственно наблюдать за работой скульптора из окон своей кухни. Из окон столовой им открывалось зрелище совершенно иного свойства и не менее увлекательное. Помощник Трубецкого использовал ровную заасфальтированную крышу подземной гипсоотливочной для оттачивания своего мастерства велосипедной езды. Исполняемые итальянцем фигуры "высшего пилотажа" точно так же, как увиденное в детстве лихое гарцевание всадников на плацу Знаменских казарм, привлекали внимание Бориса. Как привлекают внимание красивые слаженные действия, вызывая желание повторить все это самому и так же мастерски. Реконструкция училищного двора требовала сноса флигеля, в котором жила семья Пастернаков. Для семьи преподавателя-художника готовили новую квартиру, переоборудуя для этого учебные помещения в здании Училища. Весь двор был перерыт котлованами под будущее строительство. "Котлованы наполнялись водою, в них, как в прудах, плавали утонувшие крысы, с земли в них прыгали и ныряли лягушки", - вспоминал Борис Леонидович в автобиографическом очерке "Люди и положения". От крыс, лягушек, перекопанного двора, шума стройки и непрекращающегося детского кашля двухлетнюю Жоничку и девятилетнего Шуру в конце марта 1902 года отправили с няней в Одессу, на попечение родителей Розалии Исидоровны. До конца учебного года у мужа и старшего сына оставался еще целый месяц. Предполагалось, что за этот срок Розалия Исидоровна окончательно оправится от недавних родов. 8 марта 1902 года в семье Пастернаков родилась вторая дочь. Девочку назвали Лидией-Елизаветой.

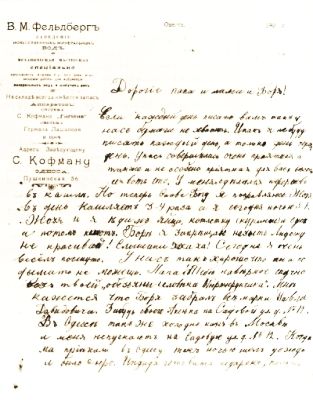

На правах старшего из уехавших детей Шура писал родителям письма. Для писем дедушка Исидор выдавал внуку фирменные бланки заведения искусственных минеральных вод В. М. Фельдберга. Гордый Шура заполнял лицевую часть бланка (пунктуацию и орфографию оригинала сохраняю): "Дорогие папа и мама и Боря! Если каждый день писать вам так у нас бумаги не хватит. Итак я не буду писать каждый день, а только день через день. У нас совершилась очень приятная а также и не особенно приятная для вас весть и вот что. У меня сделался перерыв в кашле. Но теперь Слава Богу я поправляюсь. Жоня в день кашляет 3-4 раза, а я сегодня ночью 5-6. Жоня и я едим яйца, котлетку (куриные) и суп а потом компот. Боря, я запрещаю называть Лидочку не красивой! Слышишь хахаха! Сегодня я очень весёл почему-то. У нас так хорошо, что ты и подумать не можешь". Далее Шура беспокоился, не забрал ли Боря себе все марки Павла Давидовича Эттингера, и сообщал, что в Одессе холодно и идет дождь.

На логотипе фирменного бланка значилось, что Исидор Кауфман является заведующим механических мастерских упомянутого заведения. Эти мастерские, а точнее небольшую фабрику, инженер-самоучка Исидор Кауфман основал для производства изобретенного им газированного аппарата (сатуратора) "Гигиена" для получения газированных напитков. Фабрика размещалась в соседнем доме по Пушкинской 56, семья Кауфманов проживала в доме номер 52. Розалия Исидоровная была нежно привязана к отцу, сопровождавшему ее в детстве во время всех концертных поездок по стране и за границей. Леонид Осипович ценил деликатность тестя, заботящегося о сохранении мира и согласия в семье дочери.

Как и предполагалось, сразу после окончания учебного года родители с Борисом и новорожденной Лидочкой выехали в Одессу. Между тем в Москве вовсю шли строительные работы. В середине июня директор Училища князь Львов извещал Леонида Осиповича: "Вчера наконец приступили к устройству Вашей квартиры в архитектурном этаже... а сегодня уж идет такой стук "во всю", что и в Одессе можно расслышать. ...Квартира Ваша по договору должна быть совершенно, до последнего гвоздя, готова к 15 августа и обещает быть лучшей из всех до сих пор бывших при нашем училище – свету и воздуху хоть отбавляй, пожалуй, и в Одессу незачем будет ездить. ...Итак, до 15 августа забудьте о Москве, квартире и всяких других противных вопросах, дышите, купайтесь, пишите (картины, этюды), набирайтесь сил физических и душевных и на этот раз не бойтесь растерять их за зиму в Москве".

Князь Львов сдержал свое слово. Сразу по возвращению из Одессы семья Пастернаков перебралась на новую квартиру в здании Училища. А флигель был безжалостно уничтожен на глазах его бывших обитателей. Сначала о нем напоминали груда мусора, выбитые стекла и пустой трехэтажный остов, который планомерно день за днем подвергался разрушению. Его громили каменщики с кувалдами и ломами в руках. Потом прибыла артель разнорабочих, которые заарканили канатами остававшиеся торчать столбы зданий и, раскачав под "Дубинушку", выдернули из земли последнее напоминание о прежнем жилище. О разрушенном не жалели, в строительных работах чувствовался созидательный дух нового времени.

Еще недавно, чтобы попасть домой, Борису надо было свернуть с Мясницкой в Юшков переулок, оставить позади себя церковь Флора и Лавра, миновать крыло училищного здания, в котором располагалась мастерская отца, и сквозь калитку пройти во двор Училища к флигелю. Осенью 1902 года семья Пастернаков перебралась в оборудованную для них квартиру в том крыле училищного здания, что протянулось вдоль Мясницкой. Некогда парадный вход особняка с широким лестничным маршем, занимавшим всю ширину бокового крыла здания, в описываемые годы превратился в заброшенную полутемную, обжитую голубями лестницу, на которую выходило только две двери. На четвертом этаже был вход в квартиру Пастернаков, на втором – черный ход в квартиру директора Училища. Выкроенная из учебных аудиторий квартира Пастернаков оказалась в самом конце изогнутого полукругом крыла. Сквозь перегородку крайней комнаты доносились гул учащихся, шарканье ног, и обрывки лекций. Звуки тонули в перезвоне колоколов ближней церкви.

Квартира была светлая, просторная и престранная. Овальная кухня, полумесяц чулана и треугольник ванной комнаты несли на себе следы перекраивания жилых помещений из учебных классов, один из которых имел круглую форму. Изогнутый полукруг стены со стороны двора Училища добавлял квартире экзотичность, овальным выступом вплывая в столовую и заставляя перегородки между комнатами расходиться непривычным веером. Причудливость формы, приглушенный гул чужих голосов... Весной к странностям новой квартиры добавился необычный запах дальних странствий. В распахнутые окна пастернаковской гостиной доносился аромат кофе и чая. Их привозили из Индии и Цейлона в огромных тюках, зашитых в плотные циновки. Тюки разгружали во дворе, скрытом от глаз обитателей квартиры. Даже если мальчики влезали на подоконник, двор магазина известного чаеторговца Перлова оставался невидим. Тем загадочнее и заманчивее казались заморские ароматы. В воспоминаниях обоих братьев квартире на Мясницкой уделяется особое место. Быть может, потому, что в ней окончательно сформировался семейный уклад, и воспоминания о доме навеки связалось именно с этой квартирой. "Мне четырнадцать лет. С высоты четвертого этажа глазам мальчиков открылась неоглядная ширь строящейся Москвы. Где-то там внизу, нахлобучив красные шапки крыш, ютились дома близлежащих переулков и одиноко тянулся вверх купол польского костела. Лучи заходящего солнца, проникнув сквозь широкое во всю стену окно пастернаковской столовой, лениво пересчитывали попадавшиеся им предметы, и, прежде чем окончательно исчезнуть за куполом костела, цеплялись за скаты крыш, как за последний остов дня. Солнце садилось в столовой, чтобы на следующий день, снова взойти в детской у мальчиков вызолотив перед этим крест на куполе Меншиковой башни. Окна жилых комнат смотрели в сторону Мясницкой. Это был взгляд на удивительную по красоте панораму старой Москвы. Той Москвы, в которой здание Почтамта находилось еще во дворце вознесшегося до вельможных высот безродного Сашки Меншикова. Созданный для царского любимца архитектурный ансамбль, состоящий из дворца и храма Архангела Гавриила, не разделил судьбу своего хозяина, чей взлет был стремителен, но недолог. Потеряв хозяина, архитектурный комплекс не потерял своего лица. Единая глубинно-пространственная композиция продолжала радовать современников гармоничным соотношением вертикали Меншиковой башни с горизонталью дворца. В середине XVIII века дворец перешел во владение Московского почтамта в своем первозданном виде. И даже, когда в конце упомянутого века помещение стало нуждаться в расширении, архитекторы не нарушили пропорции архитектурного ансамбля. Отказавшись надстраивать верхний этаж, они пристроили два боковых крыла к зданию бывшего дворца, за которым возвышалась стрела храма Архангела Гавриила. Именно такой была панорама, которую видели из окон своей квартиры Пастернаки с первого дня поселения в квартире Училища. Когда спустя восемь лет, на их глазах начались работы по разрушению старого здания Почтамта, кувалды били по живому. Здание нового Почтамта, появившееся на расчищенном месте, выступило из глубин двора прямо на Мясницкую, заслонив собой рвущуюся ввысь стрелу храма Архангела Гавриила. Стиснутый со всех сторон подступившимися к нему вплотную строениями Храм потерял восторженные обращенные к нему взгляды прохожих, но сохранил верных ему прихожан. 2. Особый дар По мере роста детские страхи Бориса уступили место особому дару восприимчивости. Волнующее ощущение сопричастности всему, что по его разумению жаждало быть услышанным, но лишенное дара речи, нуждалось в посреднике, внешне выражалось в обостренном сочувствии. В начальных классах гимназии это сочувствие проявлялось в усердии, с которым Борис отыскивал в определителе Линнея имена растений составляемого им гербария. Впоследствии он уверял, что найденные имена были призваны успокоить растения, пребывавшие до той поры в полном неведении о самих себе. Как успокаивает ребенка название незнакомого ему предмета или события. Позже у Бориса возникнет потребность давать имена более широкому кругу предметов и явлений. "Не потому, что они становились на что-нибудь похожи, а потому что перестали походить на себя"[1]. Потому что, теряя сходство с привычными представлением о себе, они представали в своем истинном подспудном значении. Потому что кто-то должен был одушевить этот мир недвижных вещей, чтобы он не превратился в декорацию, не засиделся на роли статиста. Ведь должен быть кто-то (в своей ранних прозаических попытках Пастернак называл его Творцом, композитором Шестикрыловым, своим другом Реликвимини), кто видит эту рвущуюся к жизни действительность и слышит музыку ее движения. Должен быть некий посредник, пройдя через восприятие которого, мятущаяся действительность могла стать Жизнью.

Но не только должником бессловесного мира ощущал себя Пастернак. Была еще одна героиня, перед которой он чувствовал себя в вечном долгу. Имя ей – Женщина. И если город и природа у Пастернака всегда на главных ролях, всегда имеют свой голос и никогда не опускаются до того, чтобы стать фоном или иллюстрацией к событию, то женщина как бы лишена собственного голоса, за нее всегда говорит автор. Но зато и говорит так, будто ему близко знакомы ее боли, печали и ее страдания. Будто взвалил он себе на плечи по неведомому порыву груз ответственности за всех обездоленных, попранных судьбой и жизнью женщин. Не имея возможности ничего изменить в их судьбе, он мог только писать о них так, чтобы они хотя бы знали - был на земле еще один человек, который страдал вместе с ними и за них. Впервые это чувство сострадания к женщине пробудилось в мальчике во время демонстрации в Зоологическом саду отряда дагомейских амазонок. Первоначально отряд амазонок был выставлен в городском Манеже во время пасхальных праздников для развлечения публики, о чем сообщалось в объявлении "Московского вестника" от 3 апреля 1901 года. Газета писала, что дирекцией Манежа "выписан из Африки отряд амазонок, 48 женщин из племени дикарей Дагомеи, под предводительством главнокомандующих принцессы Мормона и Замба и военачальников племени принца Альфа и Мани". Остается неясным, были ли это на самом деле женщины воительницы из охраны короля или только африканские актрисы. Но их выступление в Манеже имело такой успех у публики, что после пасхальных праздников было перенесено на эстрадную площадку в Зоологическом саду, где для них была "устроена деревня дагомейцев и изображена их жизнь", как сообщал тот же "Московский вестник" 15 апреля. Праздная публика глазела на заморскую диковинку, желающие могли тут же отведать "заморские" блюда дагомейской кухни. А одиннадцатилетний Борис на всю жизнь связал с этим представлением ощущение женского страдания в оковах. "...Первое ощущенье женщины связалось у меня с ощущеньем обнаженного строя, сомкнутого страданья, тропического парада под барабан".

Всю последующую жизнь он будет винить себя за несуществующие вины и тащить на себе груз женских обид, и жалеть, и надеяться, что сможет стереть печаль с женского лица. Иллюстрации к главе "Это станет стихом"

1. Дом на Мясницкой

Вид со стороны Мясницких ворот. Вдали по правую сторону видна угловая полуротонда здания Училища Живописи, Ваяния и Зодчества. По левую сторону, напротив Училища, виднеется ограда старого здания Почтамта. Об истории здания Училища, известного когда-то под именем дома Юшкова (в более позднее время в нем располагались мастерские ВХУТЕМАСа), я уже писала в предыдущих главах биографии.

Дом, на первом этаже которого размещался магазин известного чаеторговца С. В. Перлова, вплотную примыкал к зданию Училища. Фасады обоих зданий отреставрированы уже в наши дни. В первоначальном виде дом Перлова был построен по проекту архитектора Р. Н. Клейна и оформлен в псевдокитайском стиле архитектором К. К. Гиппиусом в 90-г годах XIX века. Несмотря на необычность фасада, "китайский дом" не вызвал восторгов будущего архитектора, второго из сыновей Пастернаков. Александр Леонидович считал этот фасад странным и безвкусным. На четвертом этаже здания Училища хорошо видны окна пастернаковской квартиры, смотрящие в сторону Мясницкой. Со стороны двора крыло здания, где жили Пастернаки, имело крутой изгиб. Это хорошо видно на фотографии снятой из окна третьего этажа Училища.

Вид во двор из окна, находящегося под бывшей квартирой Пастернаков. Через окно столовой, выходившее во двор Училища, была видна новая мастерская, выстроенная специально для скульптора П. Трубецкого. Размеры мастерской позволяли конным казакам свободно въезжать внутрь. К мастерской прилегали звериные стойла. И конные казаки, и звери нужны были скульптору для натуры. На рисунке, сделанном Леонидом Осиповичем из столовой, узнаются пирамидальная крыша мастерской скульптора и контуры польского костела вдали.

В правом нижнем углу рукой Александра Леонидовича написано: "Вид из окна на мастерскую Трубецк. во дворе Уч. Живописи. Мясницкая, 21". Окна детской смотрели на Храм Архангела Гавриила, больше известный под именем башни Меншикова. Как это часто бывает, увековечено не имя зодчего Зарудного, а нашумевшее в истории имя царского любимца Александра Даниловича Меншикова.

Ракурс картины позволяет предположить, что художник наблюдал за натурой из окна своей комнаты. В том же ракурсе и примерно в то же время его младший сын сфотографировал двор старого Почтамта.

Возможно, тогда уже было известно о сносе здания. И художник, и его сын торопились сохранить для потомков исчезающую московскую панораму.

Еще один вид из окна квартиры в сторону Мясницких ворот. Слева слегка прорисована одна из главок церкви Флора и Лавра. 2. Одесса летом 1902 года.

20 апреля 1902 года вся семья была в сборе. Как всегда сняли дачу Вучина (Б. Фонтан, Базарная, 66). Позади остались пыль и грохот строительных работ.

Сидят Розалия Исидоровна с Жоней и няня с Лидой. Позади них Борис в гимназической фуражке и Шура в берете. У моря легко дышалось и работалось. Альбомчик Леонида Осиповича пополнялся новыми набросками и этюдами. Набросок новорожденной дочери.

Черноглазая Жоничка на руках у няни.

Спящий Борис.

Шура в неизменном берете.

Кажется, это был последний набросок с отца Розалии Исидоровны. 3. Особый дар Свое увлечение сбором гербария Борис Пастернак называл страстью к ботанике. Он уделил этому увлечению несколько строк в своей автобиографической повести "Охранная грамота". Упоминал великолепные гербарии старшего брата и младший брат Шура. В своих воспоминаниях[2] он довольно подробно описал уроки их гимназического учителя А. С. Баркова, привившего своим ученикам любовь к природе: "...Занятия с нами были настоящими, увлекательными и многое раскрывающими импровизациями в разных областях естествознания. ... С первых же классов все, что мы за зиму от него узнавали, он с первых же теплых дней весны показывал нам в природе, устраивая великолепнейшие выезды за город... После так проведенного дня на реке, на черных откосах, в горячке работы – я возвращался домой в замечательном настроении. ... Торжественно вынималась, разворачивалась и всем показывалась моя находка, все ахали, а Борис брал ее для пополнения общей нашей палеонтологической коллекции. Новое пополнение тщательно прочищалось от ваты и пылинок, затем взбалтывался раствор шеллака в спирту, и беличьей кисточкой Борис проводил этим раствором по всем сторонам аммонита, закрепляя эмаль и легко осыпающуюся землю отпечатка. ... За год до поступления в гимназию я уже проделывал все это, в подражание брату, в Оболенском. Тогда мне, естественно, не удавалось еще достичь его превосходства. Теперь же, от Александра Сергеевича, мы узнавали, как в свое время Боря, от него же, все секреты красоты Бориных гербариев. Теперь и мои папки с гербариями разных времен и мест гимназических экскурсий были не хуже тех, которые приводили меня, в Оболенском – в трепетное восхищение". Рассказ о лете 1903 года в Оболенском еще впереди. А пока что за неимением гербариев, составляемых Борисом, посмотрим на рисунок, который он подарил отцу в честь 40-летия.

Портрет юбиляра, изображенный рукой сына обрамлен венком из листьев, название которых уж точно было известно 12-летнему художнику. Сходство портрета с натурой несомненно. Вот только глаза подвели. Но рисовать глаза – это уже мастерство. В углу рисунка каллиграфическим почерком выведено: "Дорогому папе от Бори 22 марта 1902 г." [1] Из первых прозаических опытов Б. Пастернака (1910 год), найденных среди студенческих тетрадей и конспектов. (III том, с. 438) [2] Александр Пастернак. Воспоминания. Прогресс-Традиция. Москва. 2002. С.173,

|

|

|